- イベント・お知らせ(696)

- ESDうべ推進協議会・研修会(201)

- 銀天エコプラザ通信(136)

- 環境サロン(595)

- 社会環境問題(163)

- 環境汚染問題(40)

- 気候変動問題・エネルギー(115)

- 自然共生・生物多様性・植物・動物(201)

- まちなかおそうじ隊・出張おそうじ隊(381)

- 廃棄物処理・リサイクル・新技術(101)

- 多文化共生・国際協力(21)

- 蔵書紹介・読書感想等(73)

- 今日の日は(41)

- まちづくり(20)

- その他(159)

- まちなかエコ市場(276)

- 学習館(144)

- イベント・お知らせ(1)

-------- 2025年 --------

- 2024年12月(6)

- 2024年11月(4)

- 2024年10月(6)

- 2024年09月(7)

- 2024年08月(7)

- 2024年07月(9)

- 2024年06月(3)

- 2024年05月(4)

- 2024年03月(25)

- 2024年02月(3)

- 2024年01月(1)

- 2023年12月(3)

- 2023年11月(8)

- 2023年09月(11)

- 2023年08月(11)

- 2023年07月(15)

- 2023年06月(11)

- 2023年05月(4)

- 2023年04月(10)

- 2023年03月(11)

- 2023年02月(7)

- 2023年01月(8)

- 2022年12月(8)

- 2022年11月(11)

- 2022年10月(12)

- 2022年09月(15)

- 2022年08月(13)

- 2022年07月(10)

- 2022年06月(13)

- 2022年05月(8)

- 2022年04月(13)

- 2022年03月(24)

- 2022年02月(4)

- 2022年01月(10)

- 2021年12月(14)

- 2021年11月(11)

- 2021年10月(14)

- 2021年09月(10)

- 2021年08月(15)

- 2021年07月(9)

- 2021年06月(13)

- 2021年05月(5)

- 2021年04月(15)

- 2021年03月(24)

- 2021年02月(19)

- 2021年01月(26)

- 2020年12月(22)

- 2020年11月(30)

- 2020年10月(32)

- 2020年09月(27)

- 2020年08月(29)

- 2020年07月(29)

- 2020年06月(25)

- 2020年05月(23)

- 2020年04月(22)

- 2020年03月(25)

- 2020年02月(13)

- 2020年01月(15)

- 2019年12月(29)

- 2019年11月(15)

- 2019年10月(35)

- 2019年09月(21)

- 2019年08月(19)

- 2019年07月(19)

- 2019年06月(29)

- 2019年05月(17)

- 2019年04月(16)

- 2019年03月(15)

- 2019年02月(17)

- 2019年01月(16)

- 2018年12月(20)

- 2018年11月(28)

- 2018年10月(33)

- 2018年09月(14)

- 2018年08月(20)

- 2018年07月(21)

- 2018年06月(22)

- 2018年05月(30)

- 2018年04月(13)

- 2018年03月(22)

- 2018年02月(26)

- 2018年01月(28)

- 2017年12月(19)

- 2017年11月(22)

- 2017年10月(23)

- 2017年09月(33)

- 2017年08月(32)

- 2017年07月(36)

- 2017年06月(39)

- 2017年05月(25)

- 2017年04月(15)

- 2017年03月(28)

- 2017年02月(17)

- 2017年01月(30)

- 2016年12月(40)

- 2016年11月(39)

- 2016年10月(24)

- 2016年09月(52)

- 2016年08月(31)

- 2016年07月(16)

- 2016年06月(24)

- 2016年05月(23)

- 2016年04月(34)

- 2016年03月(92)

- 2016年02月(61)

- 2016年01月(68)

- 2015年12月(68)

- 2015年11月(90)

- 2015年10月(75)

- 2015年09月(75)

- 2015年08月(70)

- 2015年07月(61)

- 2015年06月(43)

- 2015年05月(53)

- 2015年04月(35)

- 2015年03月(61)

- 2015年02月(31)

- 2015年01月(16)

- 2014年12月(21)

- 2014年11月(24)

- 2014年10月(22)

- 2014年09月(36)

- 2014年08月(15)

- 2014年07月(10)

- 2014年06月(6)

- 2014年05月(8)

- 2014年04月(7)

- 2014年03月(17)

- 2014年02月(8)

- 2014年01月(8)

- 2013年12月(7)

- 2013年11月(15)

- 2013年10月(11)

- 2013年09月(15)

- 2013年08月(8)

- 2013年07月(7)

- 2013年06月(14)

- 2013年05月(8)

- 2013年04月(10)

- 2013年03月(10)

- 2013年02月(8)

- 2013年01月(10)

2024年度1回目の環境サロン「食料安保と一次産業の重要性」の遅ればせながらの報告(その1)です。

2025年03月16日

たいへん遅くなってしまいましたが、1月11日に行われた環境サロン「食料安保と一次産業の重要性」の前座話題提供「食料農業問題の重要性」を(その1)、(その2)に分けて報告いたします。

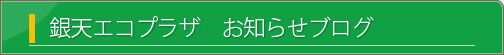

まず、このサロン開催の動機となった、鈴木宜弘先生の防府で行われた講演会に参加して学んだことを浮田がお伝えして、中村隆夫さんの講演の前座として話題提供をしました。

当日はテーマの重要性のためか、予想外に多くの方々の参加がありました。

鈴木先生の防府での講演会の内容についてはすでに以下のうべっくるブログに要点をまとめていますので、ご参照ください。

http://ubekuru.com/blog_view.php?id=6153

ここでも述べていますように、講演時に資料はとくに配布されませんでしたが、QRコードで、実に150枚を超える資料でしたが、pdfを見て下さいということで、ご自分の研究成果を有効に活かそうという姿勢は、本来研究者はそうあるべきことを再認識させていただきました。

今回の環境サロンにおける話題提供の内容紹介については、上記ブログとダブる面がありますが、この膨大な資料の中から一部を抜粋させていただいて、これらに沿って、ごく簡単な説明をするにとどめ、ご参考に供したいと思います。

なお、マンガでわかる「日本の食の危機」については、銀天エコプラザ通信の2024年11月号(No.160)に紹介しています。http://ubekuru.com/uploads/monthly/187.pdf

ポイントは右下に示されていますように、

・日本の食料自給率は38%だが、肥料、飼料、種などの輸入を考慮すると実質10%以下であり、海外からの物流が停止すれば世界で最も餓死者が出ると考えられる。

・一部の輸出産業が政治を取り込み、農業や国民を収奪するのを放置してはいけない。

・今こそ協同組合、市民組織など、協働体的な力が自治体の政治・行政、心ある企業等と連携して地域のうねりを国に全体のうねりにする必要がある。

・地域の種を守り、生産から消費まで「運命共同体的」として、地域循環的に農と食を支えるローカル自給圏を。有機・自然栽培の方向性を視野に、まずは学校給食からスタートか。

・お金を出せば食料を買える時代はほぼ終焉、地域農業を守ることこそが安全保障。防衛費5年で43兆円より農業に数兆円の予算を早急につけよ。・・・

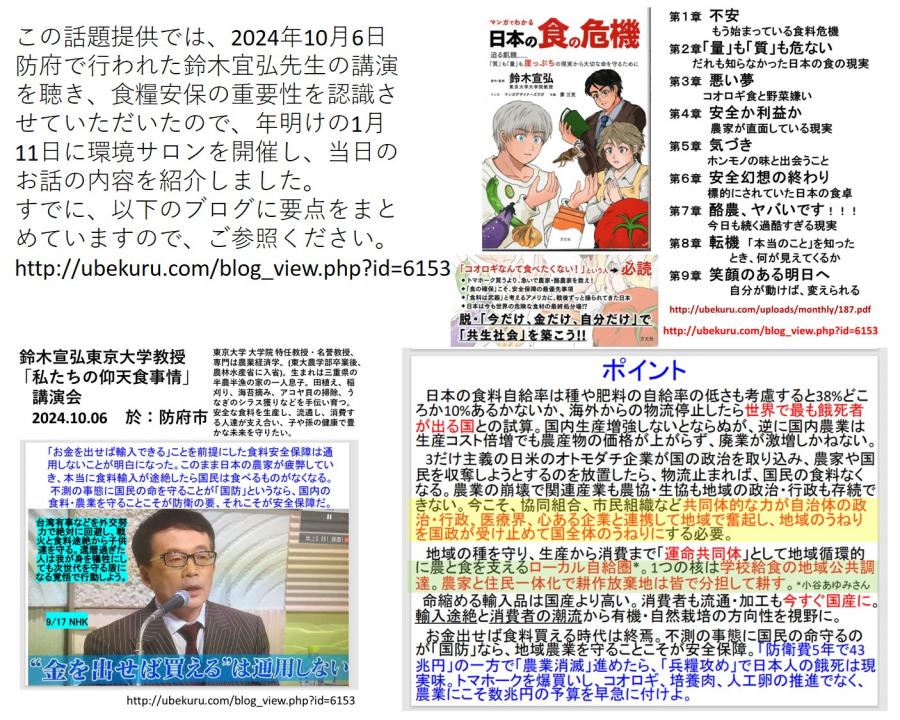

まず、日本の食料自給率ですが、カロリーベースで38%と諸外国に比べて非常に低い。1960年では79%であったものが、2000年には40%に低下しています。

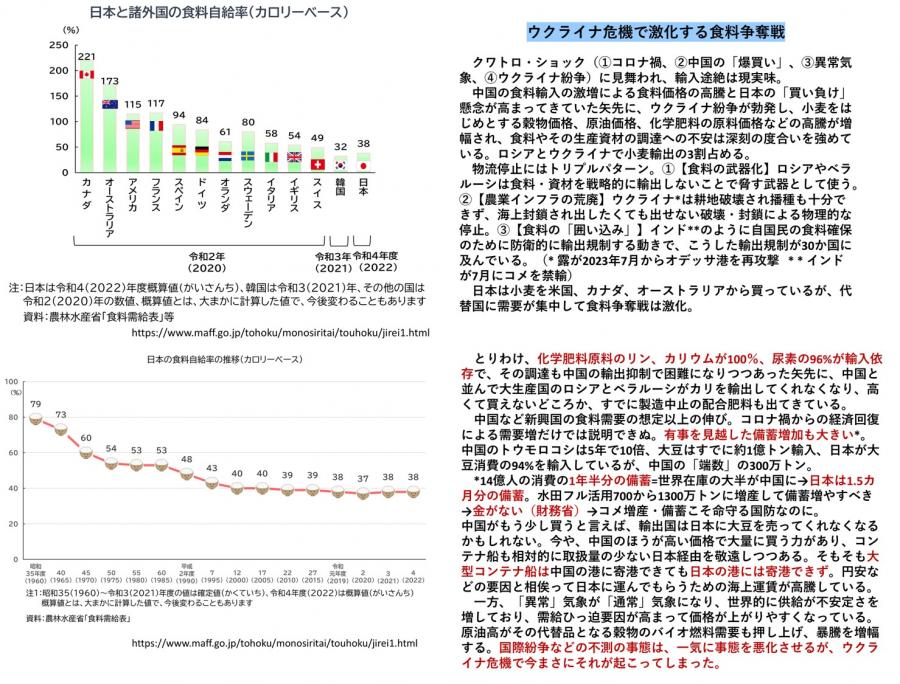

コロナ禍と異常気象、ウクライナ紛争によって、中国の爆買い、食料輸入もあり、食料や生産資材の輸入調達への不安は深刻化しつつあるようです。

化学肥料原料のリン、カリが100%輸入、尿素の96%も輸入依存になっている状況です。

中国等の、有事に備えた食料の備蓄の影響も大きいようです。中国は14億人の1年半分の備蓄ということですが、日本はわずか1.5カ月分ということです。

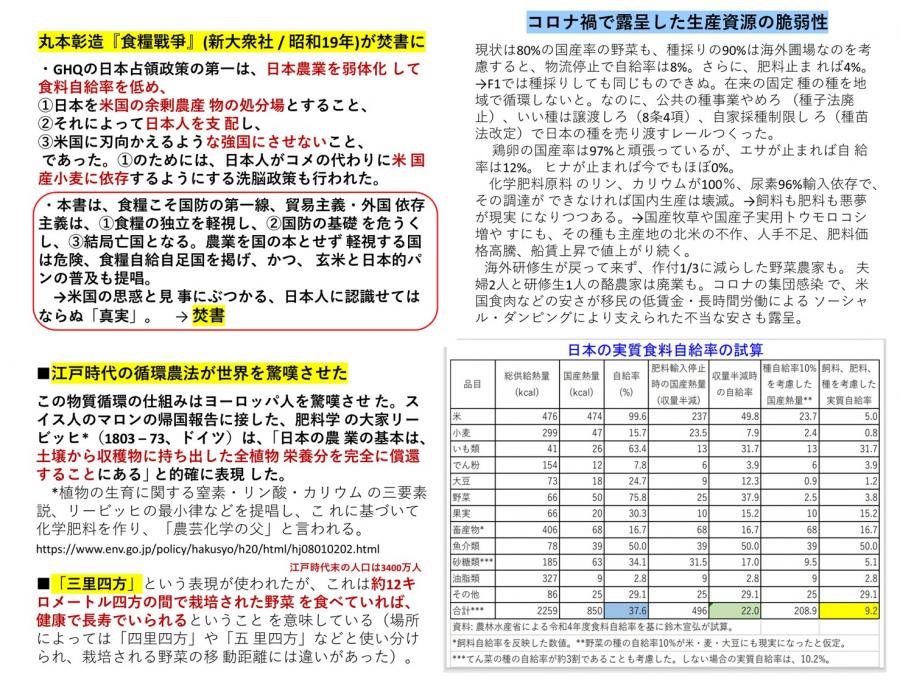

食料自給率が低い状況に置かれている背景には戦後のアメリカの政策の影響があるようです。昭和19年に書かれた丸本彰造著「食糧戦争」には食糧こそ国防の第一線、貿易主義、外国依存主義は国防の基礎を危うくし、結局亡国となる、とあります。

農業を国の本とせず軽視する国は危険と訴え、米国の政策と見事にぶつかるので、GHQにより焚書になったということです。

また植物の生育に関する窒素・リン酸・カリの三要素説、最少律を提唱した肥料学の大家リ-ビッヒ(1803-1873)は日本の循環農法を的確に評価したこと。

三里(12km)四方で栽培された野菜を食べていれば健康で長寿が得られるという胃に出「三里四方」という言葉もあったそうです。

しかし現在は自給率80%の野菜でも、肥料も種はほとんど輸入であり、これらを考慮すると、4%くらいの自給率になっています。

右下の表は、このように日本の食料の実質的自給率を試算された結果ですが、食料全体では9.2%という試算結果になっています。

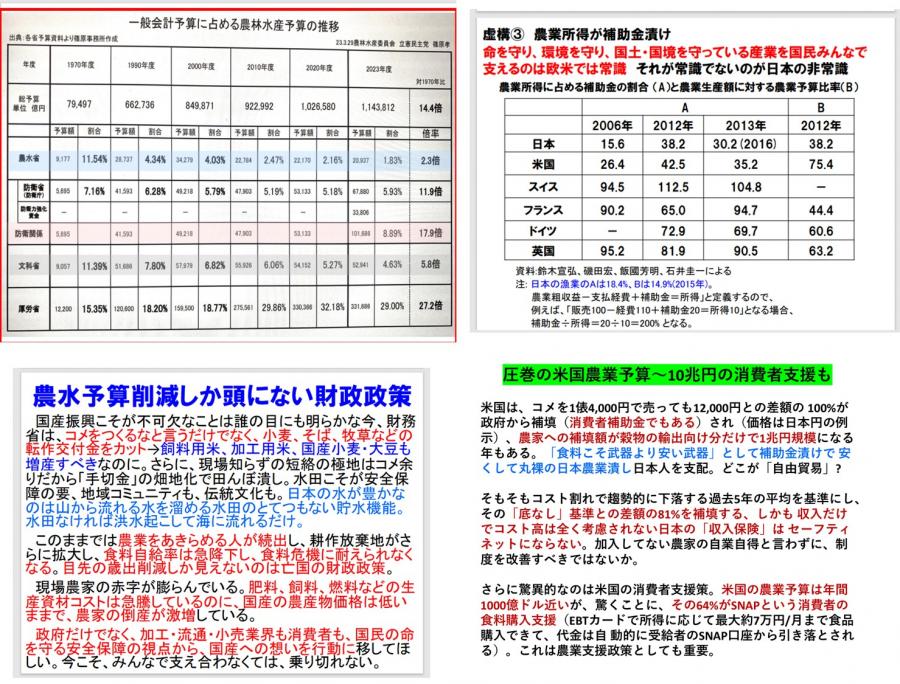

左上の表は、1970年度から2020年度、2023年度の農林水産予算の推移が示されていますが、2023年度は1970年度に比較して2.3倍(総予算は14.4倍)、総予算に占める割合は1970年度11.54% が2023年度はわずか1.83%になっています。

対照的に防衛関係でみると、2023年度は1970年度の17.9倍、総予算に占める割合は8.89倍になっています。ちなみに文科省関係も農水省ほどではないですが、同様の傾向を示しています。

このところ財務省に対する批判も大きくなってはいますが、農業政策の軽視によって農業を続けられない状況が益々厳しくなってきています。

一時よく農業は過保護であるといったことが聴かれましたが、諸外国と比べると、決してそうではなく農業所得に占める補助金の割合、農業生産額に対する農業予算の比率を見ると、どちらもやや古いデータですが、日本は決して過保護ではないことが明らかです。

アメリカの輸入米が安いのは国からの大幅な補填があることが背景にあるようです。

大切な食べ物づくり、人づくりを軽視してはならないと感じます。

(その2に続きます)

Copyright © Ube City Kankyo-Portalsite all rights reserved.

この記事のURL: http://ubekuru.com/blog_view.php?id=6188

◆ 現在、コメントはありません。

この記事へコメントを投稿します。