| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |

宇部市環境学習ポータルサイト「うべっくる」では、山口県宇部市で行われる環境イベント情報を募集しています。環境イベントに関する情報はこちらからお知らせ下さい。![]()

- イベント・お知らせ(699)

- ESDうべ推進協議会・研修会(201)

- 銀天エコプラザ通信(138)

- 環境サロン(595)

- 社会環境問題(165)

- 環境汚染問題(40)

- 気候変動問題・エネルギー(115)

- 自然共生・生物多様性・植物・動物(201)

- まちなかおそうじ隊・出張おそうじ隊(382)

- 廃棄物処理・リサイクル・新技術(102)

- 多文化共生・国際協力(21)

- 蔵書紹介・読書感想等(73)

- 今日の日は(41)

- まちづくり(21)

- その他(159)

- まちなかエコ市場(276)

- 学習館(144)

- イベント・お知らせ(1)

-------- 2025年 --------

- 2024年12月(6)

- 2024年11月(4)

- 2024年10月(6)

- 2024年09月(7)

- 2024年08月(7)

- 2024年07月(9)

- 2024年06月(3)

- 2024年05月(4)

- 2024年03月(25)

- 2024年02月(3)

- 2024年01月(1)

- 2023年12月(3)

- 2023年11月(8)

- 2023年09月(11)

- 2023年08月(11)

- 2023年07月(15)

- 2023年06月(11)

- 2023年05月(4)

- 2023年04月(10)

- 2023年03月(11)

- 2023年02月(7)

- 2023年01月(8)

- 2022年12月(8)

- 2022年11月(11)

- 2022年10月(12)

- 2022年09月(15)

- 2022年08月(13)

- 2022年07月(10)

- 2022年06月(13)

- 2022年05月(8)

- 2022年04月(13)

- 2022年03月(24)

- 2022年02月(4)

- 2022年01月(10)

- 2021年12月(14)

- 2021年11月(11)

- 2021年10月(14)

- 2021年09月(10)

- 2021年08月(15)

- 2021年07月(9)

- 2021年06月(13)

- 2021年05月(5)

- 2021年04月(15)

- 2021年03月(24)

- 2021年02月(19)

- 2021年01月(26)

- 2020年12月(22)

- 2020年11月(30)

- 2020年10月(32)

- 2020年09月(27)

- 2020年08月(29)

- 2020年07月(29)

- 2020年06月(25)

- 2020年05月(23)

- 2020年04月(22)

- 2020年03月(25)

- 2020年02月(13)

- 2020年01月(15)

- 2019年12月(29)

- 2019年11月(15)

- 2019年10月(35)

- 2019年09月(21)

- 2019年08月(19)

- 2019年07月(19)

- 2019年06月(29)

- 2019年05月(17)

- 2019年04月(16)

- 2019年03月(15)

- 2019年02月(17)

- 2019年01月(16)

- 2018年12月(20)

- 2018年11月(28)

- 2018年10月(33)

- 2018年09月(14)

- 2018年08月(20)

- 2018年07月(21)

- 2018年06月(22)

- 2018年05月(30)

- 2018年04月(13)

- 2018年03月(22)

- 2018年02月(26)

- 2018年01月(28)

- 2017年12月(19)

- 2017年11月(22)

- 2017年10月(23)

- 2017年09月(33)

- 2017年08月(32)

- 2017年07月(36)

- 2017年06月(39)

- 2017年05月(25)

- 2017年04月(15)

- 2017年03月(28)

- 2017年02月(17)

- 2017年01月(30)

- 2016年12月(40)

- 2016年11月(39)

- 2016年10月(24)

- 2016年09月(52)

- 2016年08月(31)

- 2016年07月(16)

- 2016年06月(24)

- 2016年05月(23)

- 2016年04月(34)

- 2016年03月(92)

- 2016年02月(61)

- 2016年01月(68)

- 2015年12月(68)

- 2015年11月(90)

- 2015年10月(75)

- 2015年09月(75)

- 2015年08月(70)

- 2015年07月(61)

- 2015年06月(43)

- 2015年05月(53)

- 2015年04月(35)

- 2015年03月(61)

- 2015年02月(31)

- 2015年01月(16)

- 2014年12月(21)

- 2014年11月(24)

- 2014年10月(22)

- 2014年09月(36)

- 2014年08月(15)

- 2014年07月(10)

- 2014年06月(6)

- 2014年05月(8)

- 2014年04月(7)

- 2014年03月(17)

- 2014年02月(8)

- 2014年01月(8)

- 2013年12月(7)

- 2013年11月(15)

- 2013年10月(11)

- 2013年09月(15)

- 2013年08月(8)

- 2013年07月(7)

- 2013年06月(14)

- 2013年05月(8)

- 2013年04月(10)

- 2013年03月(10)

- 2013年02月(8)

- 2013年01月(10)

環境対策に関する社会の動向、最近の鳥越定期便から

2025年04月18日

まず最近よく見聞きした山火事について、

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/2e0cca5dfc43681679ee0dffbd24b44dd9e800b2

山火事が増えている―日本と世界で何が起きているのか(以下橋本淳司氏の投稿より引用)

3月には、岡山市と玉野市にまたがる金甲山で火災が発生、約559 haの山林が焼け、愛媛県今治市の長沢でも山火事が起き、約442ヘクタールが焼失した。さらに、2月には岩手県大船渡市で大規模な火災が発生し、約2900ヘクタールが焼ける被害が出ている。

これらの火災は、乾燥した天候や強風が影響しているとみられている。

世界中でも森林火災の被害は広がっている。 2023年にはカナダで夏に森林火災が多発し4億1,000万トンもの二酸化炭素が排出された。これは、自動車1億台が1年間に出す量とほぼ同じとのこと。

さらに、火災の煙に含まれる炭素粒子が北極や南極の氷に付着すると、氷の表面が黒くなり、太陽の熱を吸収しやすくなって氷が溶けやすくなり、また、永久凍土の泥炭地が露出すれば、温室効果が二酸化炭素の25倍ともいわれる「メタン」が放出される可能性もある。

米国のシンクタンク「世界資源研究所(WRI)」によると、ここ20年間で世界の森林火災の焼失面積は2倍以上に増加した。2020年〜2022年の年間平均焼失面積は831万ヘクタールで、2001年〜2003年の387万ヘクタールの約2倍にあたるとのこと。

次は身近なところで、

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/254/298139.html

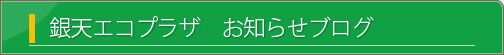

宇部・山陽小野田地域コンビナート企業連携検討会議による2050年カーボンニュートラルコンビナートグランドデザインの策定について

宇部・山陽小野田地域立地企業で構成される「宇部・山陽小野田地域コンビナート企業連携検討会議(座長:UBE株式会社)」は2023年(令和5年)にキックオフ会議を開催し、宇部・山陽小野田地域におけるカーボンニュートラルの推進及び実現に向けて検討を行い、構成企業にて検討を重ね、宇部・山陽小野田地域コンビナートにおける2050年カーボンニュートラルコンビナートの実現に向けたグランドデザインを策定したとのこと。

以下のサイトで示されている図では量的な関係は不明ですが、燃料転換やCO2の固定・回収、CO2の地下貯留などが上げられている。

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/206050.pdf

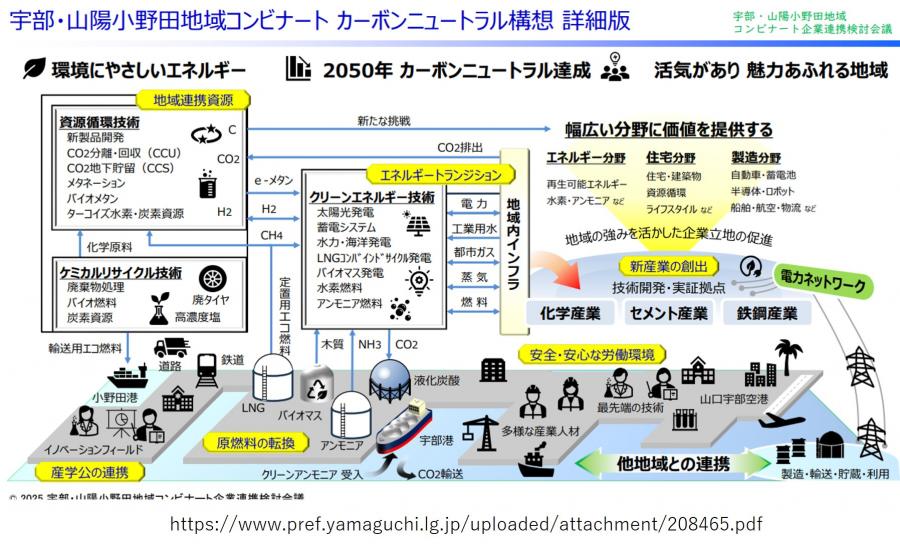

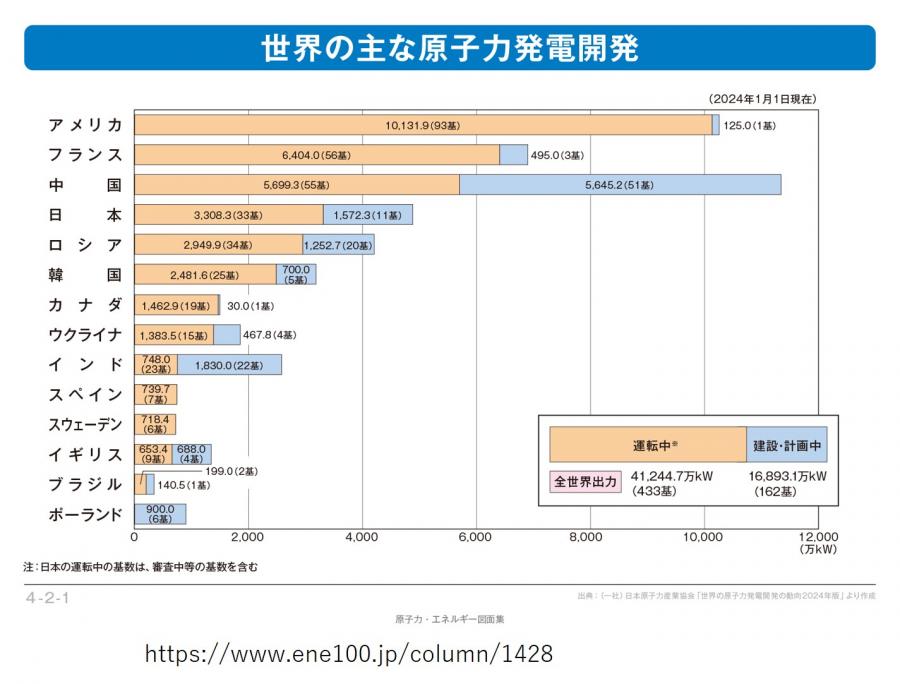

次も脱炭素の観点から、有害廃棄物を超長期にわたり保管しなくてはならないにもかかわらず、なかなかやめることができない、世界における原子力発電の動向に関して、

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250404/k10014770471000.html

日本原子力産業協会によると、発電可能な世界の原子炉の数は2025年1月時点で436基で、これら原子炉の発電能力は合わせて4億1698万kWと、6年ぶりに過去最高を更新した。

過去5年間で着工した42基の原子炉は、すべて中国製とロシア製で、中ロの2カ国が原発の建設をけん引する形になっていて、このうちの14基は、中国とロシアの国外で建設が進んでいるとのこと。

また以下によると、

https://www.ene100.jp/column/1428

2024年1月現在、世界で原子力発電所が一番多い国はアメリカで、93基の原子力発電所が運転されている。続いて、フランス、中国、日本の順序となっている。世界では32ケ国で運転されている。2020年度の世界の電気の約10%を原子力発電によって作られているとのこと。

最後に、農業に関連した情報、

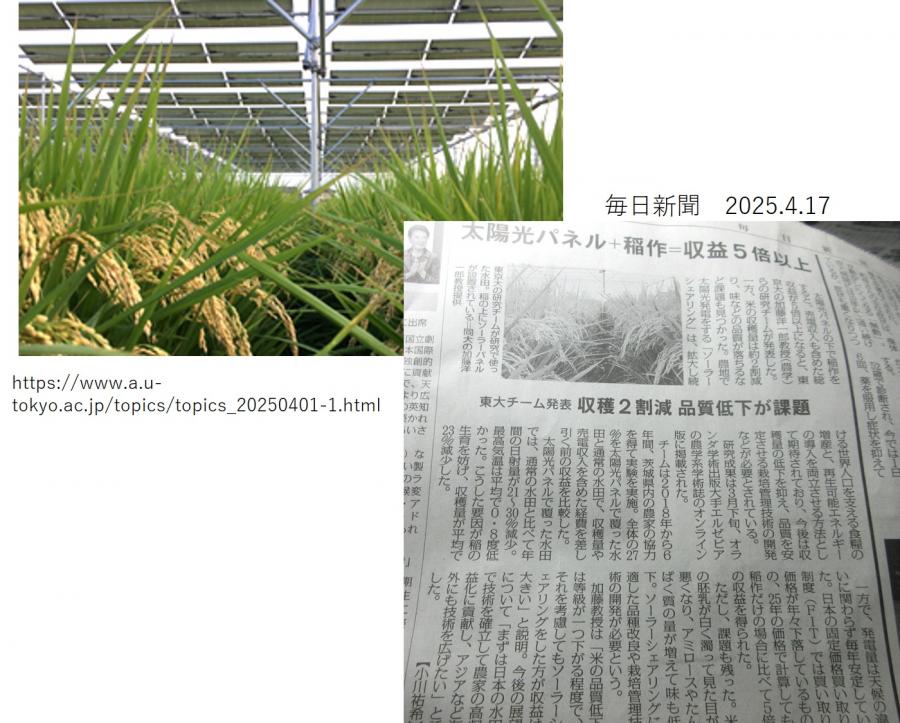

https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20250401-1.html

東京大学大学院農学生命科学研究科の加藤教授らによる研究グループは、ソーラーシェアリングが水稲生産に与える影響を、6年間にわたるフィールド実験によって調べられた。太陽光パネルが水田の27%を覆い、食糧と電力の同時生産を目指した。実験の結果、水稲収量が平均で23%減少したものの、総収益は従来の稲作の5倍以上になった由。しかし白未熟粒が増加して整粒歩合が低下する傾向が見られ、玄米中のタンパク含量やアミロース含量が高くなることも確認されたとのこと。

その他、農業に関連して、定期便では以下のサイトが紹介され、食料危機に備える「食料供給困難事態対策法」の運用を定めた基本方針を閣議決定したとされている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/5f70b83986ae063b9607a72cbbad4fde0e54ee78

また、「食料・農業・農村基本計画」に関連して、食料自給率45%を目標とすることも書かれていたが、気になったので、調べてみたが、確かに農水省の以下のサイトで、

https://news.yahoo.co.jp/articles/34104f6ebe2a51beddee70bf6c3fc2223b08b144

2030年にカロリーベースの食料自給率を45%とする目標が掲げられていて、まだまだ不十分ですが、鈴木宜弘先生の努力の成果でしょうか。(文責M.U.)

Copyright © Ube City Kankyo-Portalsite all rights reserved.

この記事のURL: http://ubekuru.com/blog_view.php?id=6197

◆ 現在、コメントはありません。

この記事へコメントを投稿します。