2024年度1回目の環境サロン「食料安保と一次産業の重要性」の遅ればせながらの報告(その2)です。

2025年03月16日

さて、2024年に「食料・農業・農村基本法」の改正が行われましたが、残念ながら鈴木先生が期待されたような、食料自給率の向上の抜本的な対策強化などは言及されず新基本法では食料自給率という言葉がなくなり、「基本計画」の指標の一つと、位置づけが後退したということです。

この改正基本法の問題点として、以下のような点が上げられています。

・大多数の農家がつぶれることを前提に、輸出、スマート農業、海外農業歳、農外資本比率を増やすことだけで農業を守れない。

・「平時」に国産振興せず、「有事」の対応としてイモの栽培を義務づけることは問題

で、不測の事態でも国民の食料が確保できるように普段から食料自給率を維持することが重要である。

・多様な農業経営体を否定し、効率的経営のみが施策の対象になっている。

・水田の短絡的な秦千佳須伸は総合的に極めて危険

・消費者負担にも限界があるから、それを埋めることが政策の役割なのにあくまで民間にゆだねようとする。

・「市場原理主義」ではいざという時に国民の命は守れない。後述するように、ビルゲイツらが描くような巨大なデジタル農業が残るが、日本の地域文化を守ることはできない。・・・

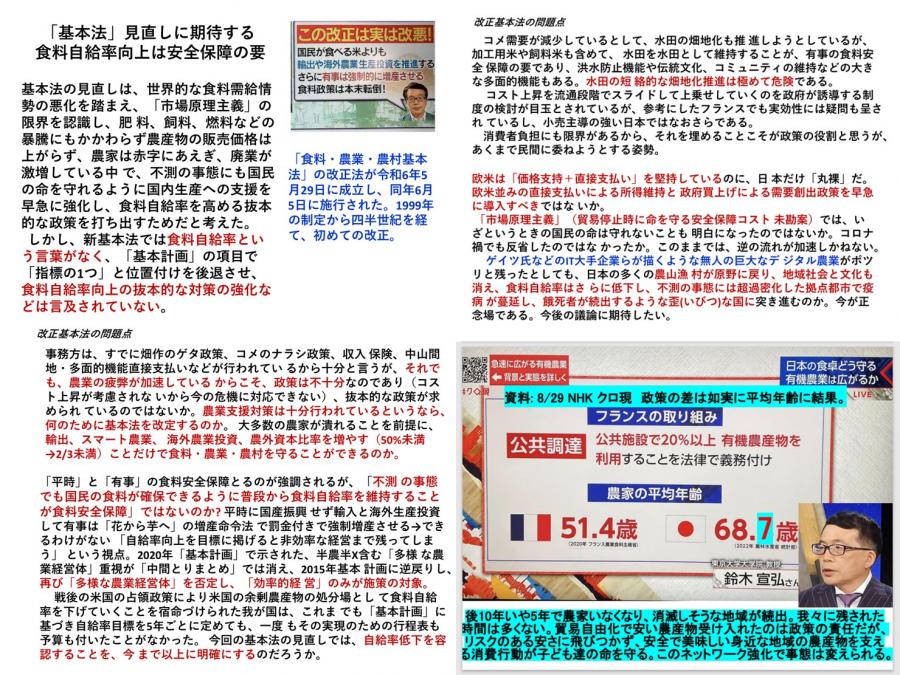

フランスの農家の平均年齢は51.4歳に対して、日本は68.7歳で、このままでは、後5年、10年で、農家がなくなり消滅しそうな地域が続出する恐れがある。

世界各国では農家の怒りが爆発して大規模な抗議デモが起きているそうで、日本だけではないようであるとも。

食料の量的な問題のほかに、質の問題も考えなくてはなりません。

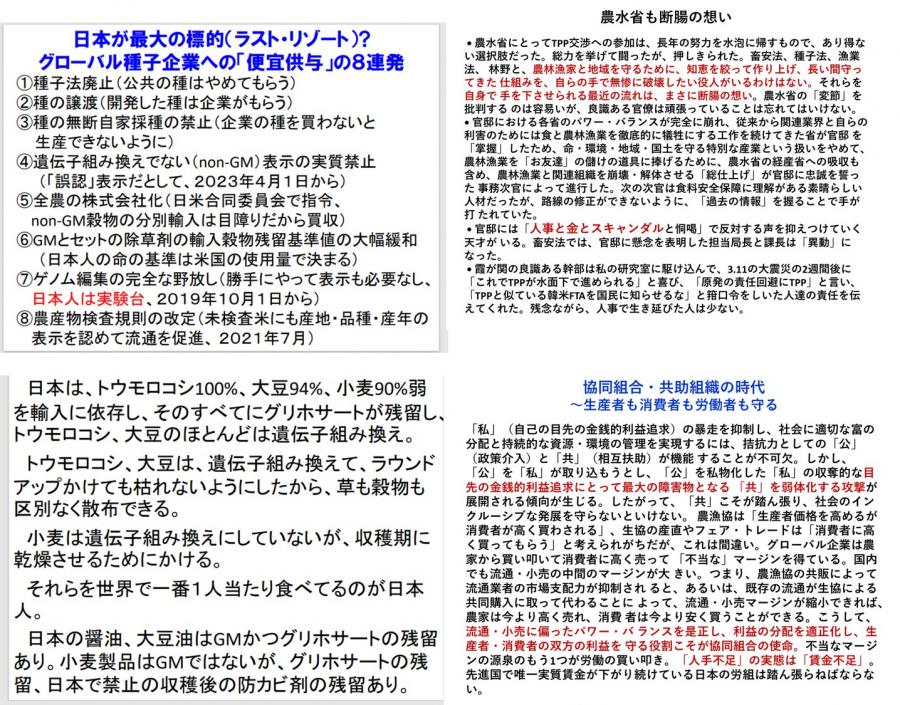

日本はグローバル種子企業の最大の標的として便宜供与を強いられているようです

種子法の廃止、種の無断自己採取の禁止、遺伝子組み換え(GM)でない表示の実質菌糸、全農の株式会社化、GMとセットの除草剤の輸入穀物残留基準値の大幅緩和、ゲノム編集の完全な野放し、など。

日本はトウモロコシ100%、大豆94%、小麦90%弱が輸入依存、そのすべてにグリホサートが残留し、トウモロコシ、大豆のほとんどは遺伝子組み換えで除草剤に強くしてあり、栽培時に散布することが可能ということ。

小麦は遺伝子組み換えにしてていないが、収穫期に乾燥させる時に除草剤をかけるとのこと。日本の醤油、大豆油はGMかつグリホサートの残留がある。

(グリホサートと自閉症スペクトラム症候群(ASD)やガンとの関連も疑われる情報もあります。https://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2019/08/26/news-50/2/ )

アメリカの理不尽な要求を受け入れなくてはならない農水省も断腸の想いを持つ良識ある官僚もいるようですが、「人事と金とスキャンダルと恫喝」で反対する声を押さえつけられることになる由。

さてこのような困難な状況にどう対応したらよいかということですが、本来の機能を失った「公」が目先の利益追求の障害となる「共」を弱体化しようとするが、その「共」こそ踏ん張らなくてはならない。農漁協の共販と生協による共同購入によって、流通・小売りマージンが縮小できれば、農家はより高く売れ、消費者は寄りやすく買うことができる。農協と生協の間のフェアトレードを消費者が理解して支持できることが重要であること。

郵貯マネーに続き、信用・共済マネーを掌握したいウォール街、共販を崩して安く買いたたきたい企業、共同購入を崩して生産資材価格を吊り上げたい企業、JAと既存農家が潰れたら農業参入したい企業もある。

農協の「共販」は農家と買い手との対等な競争関係を築くものとして独禁法の適用除外になっているが、近年それをなし崩しにする政治的な厳格適応が行われたり、畜産経営安定法の改訂が行われたり、農協潰しの動きがある由。

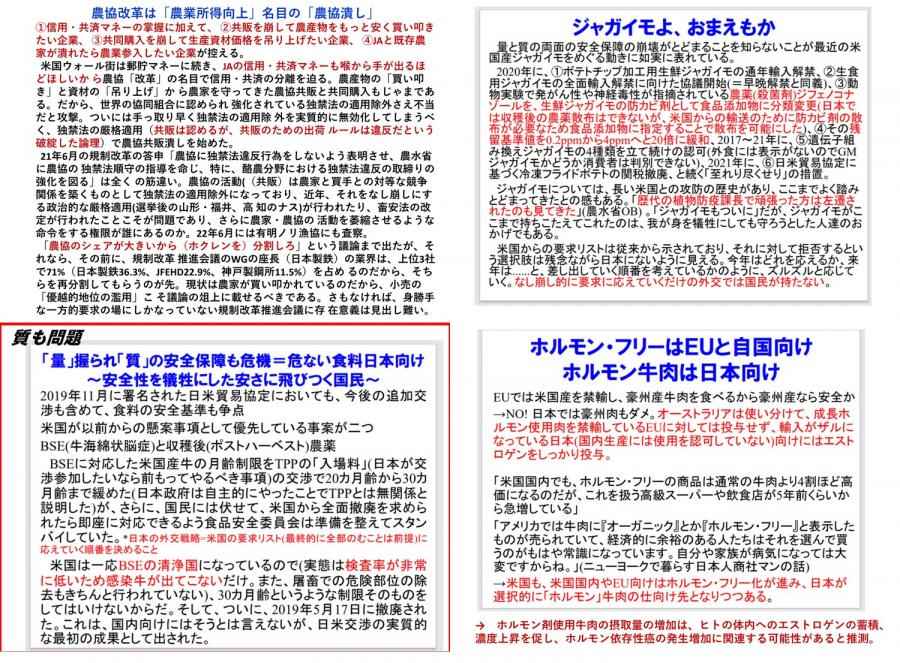

すでに、除草剤ラウンドアップの主成分であるグリホサートについては触れられたが、輸入牛肉に関するBSE(牛海面状脳症)の検査率が低いことや、ポストハーベスト農薬の防カビ剤殺菌剤ジフェノコナゾールの生ジャガイモへの使用を食品添加物に指定して、その残留基準値を20倍に緩和したりするなど、質的な食料安全保障も米国の圧力で蔑ろになっている由。

そのほか、ホルモン剤使用牛肉の摂取量の増加は、ヒトの愛内へのエストロゲンの蓄積、を促し、ホルモン依存性ガン発生増加の恐れがあるとされるが、米国内やEU向けはホルモン・フリー化が進み、日本が選択的にホルモン牛肉の仕向け先となりつつあるとも。

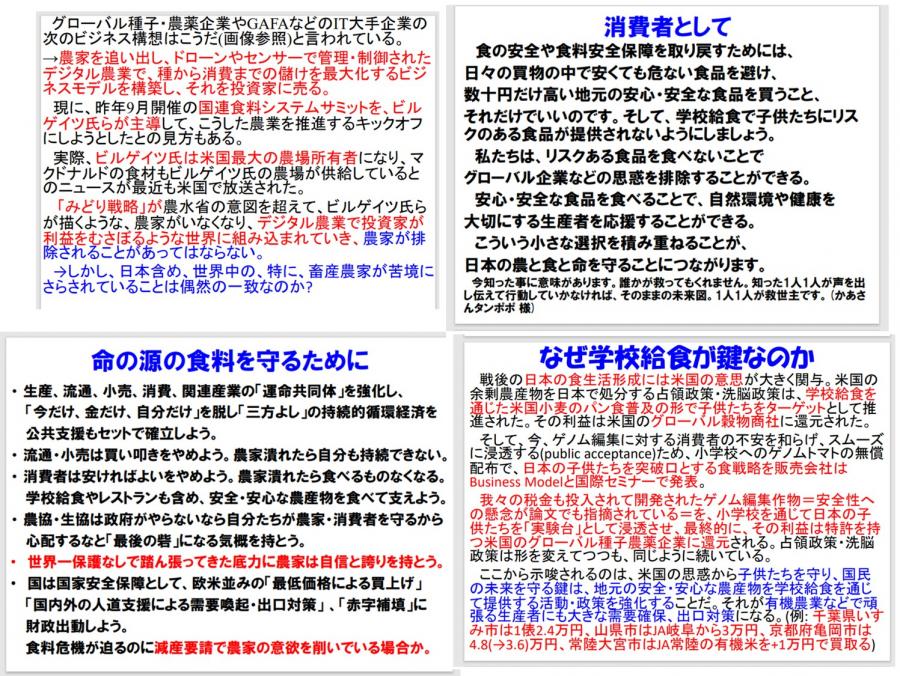

グローバル種子・農薬企業やGAFA等のIT大手企業の次のビジネス構想として、農家を追い出し、ドローンやセンサーで管理・制御されたデジタル農業で種から消費までの儲けを最大化すること。

実際、ビルゲイツは米国最大の農場所有者になり、マクドナルドの食材も彼の農場が供給している由。

彼の描くようなデジタル農業で投資家が利益をむさぼるような世界に組み込まれていき、農家が排除されることがあってはならないとされました。

結局この難題にどのように対応すればいいのかについて、鈴木先生は、命の源の食料を守るためにとして大事な点をまとめておられます。

生産、流通、小売、消費、関連産業の「運命共同体」を強化し、「今だけ、金だけ、自分だけ」を脱し「三方よし」の持続的循環経済を公共支援もセットで確立しよう。

(流通小売りは買い叩きをやめ、消費者は「安ければよい」をやめ、安全安心な農産物を食べ、農協・生協は政府がやらなければ自分たちが農家・消費者を護危害をもち、これまで踏ん張ってきた農家は自信と誇りを持とう)

国は国家安全保障として欧米並みの「割いて一句による買い上げ」、「国内外の人道支援による出口対策」、「赤字補填」に財政出動しよう。

とくに消費者としては、日々の買い物の中で、安くても危ない食品を避け、すこし高くても地元の安全安心な食品を買うことで、グローバル企業を排除し、自然環境や健康を大切にする生産者を応援できる。

かつて米国が、日本の食生活を帰るために学校給食を利用したように、こどもたちを守り国民の未来を守るために、地元の安全安心な農産物を学校給食に提供することで、有機農業などで頑張る生産者を支援することにもつながるとされました。

左上の図は、大阪府泉大津市では、学校給食に使うお米等を和歌山県橋本市などの農山村地域から安定的に調達できる、生産・流通・保管・加工・消費までのサプライチェーンを構築して、注目されているようです。

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/attach/pdf/jichinet-22.pdf

さらには、「国がやらないなら私たちがやる」、ということで、鈴木先生は食料安全保障推進財団を設立され、民間基金を造成して、農家の赤字補填は新規就農支援事業等にも乗り出したいと考えられているということでした。

地球上の人口が80億人も超え、その一人一人が贅沢な暮らしをしている中で持続可能な世界を実現することは、食料問題を考えるだでも容易なことではありません。

右上の図は、「五方よし」は「三方よし」売り手よし、買い手よし、社会よしに「作り手よし」が加わり、さらに「未来よし」が加わったのでしょう。

最後の写真は15年前に飼っていた半ノラ一家で、母ネコが2匹の子ども黒ネコにお乳を飲ませているところです。この後3匹とも去勢手術を受けました。そうでないと飼えないようになっています。昔は母ネコは多くの雄の野良ネコにモテていましたが、今では近所でうちの黒ネコの1匹しかいなくなりました。

最近の果物は種なしのものが多く、GM作物や農薬の使用にしても、人間本位に過ぎるのではないでしょうか。そんなものばかり食べていて、大丈夫かなと考えることもあります。

今回のブログは鈴木宜弘先生の膨大な資料から大事な一部を抜粋して、紹介させていただきましたが、文章を要約するのに結構時間がかかりました。

十分伝えきれなかったところもあります。先生は最近も引き続き、SNSで、X等で大事な情報を発信されていますので、フォローして、ご覧いただければと思います。

(文責:浮田)

この記事のURL: http://ubekuru.com/blog_view.php?id=6189

◆ 現在、コメントはありません。

この記事へコメントを投稿します。